Le contexte : l’essor du multicloud ou hybrid cloud hybride

Ces dernières années, les entreprises ont massivement adopté le cloud, au point que le débat ne porte plus sur le passage au cloud mais sur la meilleure stratégie cloud à adopter. Faut-il s’appuyer sur un seul fournisseur, combiner cloud public et infrastructure interne (cloud hybride), ou utiliser plusieurs fournisseurs à la fois (multicloud) ? En pratique, la grande majorité des organisations utilisent déjà une forme ou une autre de multi ou d’hybride.

89 % des entreprises ont une stratégie multicloud et 73 % exploitent un cloud hybride

Selon Flexera, 89 % des entreprises ont une stratégie multicloud et 73 % exploitent un cloud hybride. De même, environ 80 % des organisations font appel à plusieurs clouds publics et/ou privés pour leurs besoins informatiques. Cette tendance s’explique par la volonté de tirer parti du meilleur de chaque plateforme tout en évitant les limites d’un fournisseur unique. Pour autant, multicloud ou hybrid cloud recouvrent des réalités différentes qu’il est crucial de comprendre pour faire un choix éclairé.

Multicloud ou cloud hybride : définitions et différences clés

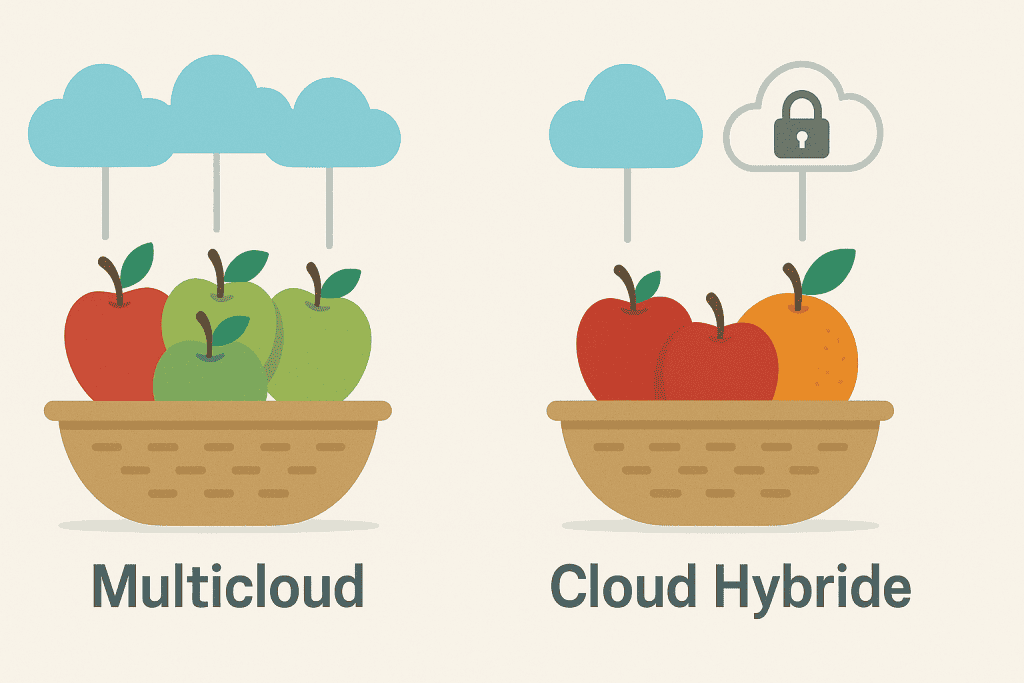

Bien que les deux approches impliquent l’utilisation de multiples environnements cloud, multicloud ou hybrid cloud ne sont pas synonymes. Un cloud hybride désigne la combinaison d’un cloud privé (infrastructure on-premise interne) avec au moins un cloud public. On « mélange des pommes et des oranges » – des environnements de nature différente. En revanche, un environnement multicloud correspond généralement à l’utilisation de plusieurs clouds publics différents au sein d’une même entreprise – en quelque sorte, on assemble plusieurs variétés de pommes.

« Un cloud hybride intègre un environnement sur site relié à un fournisseur cloud, tandis que le multicloud exploite plus d’un cloud »

ciodive

Comme le résume un expert : « Un cloud hybride intègre un environnement sur site relié à un fournisseur cloud, tandis que le multicloud exploite plus d’un cloud », explique Bill Williams, DSI de CyrusOne. Autrement dit, le cloud hybride implique une intégration entre son data center privé et le cloud public, là où le multicloud vise à utiliser plusieurs services cloud en parallèle. Notons qu’une entreprise peut cumuler les deux approches – par exemple en faisant cohabiter une infrastructure privée avec plusieurs clouds publics (on parle parfois de hybrid multicloud). Cependant, ces stratégies répondent à des besoins distincts et comportent chacune leurs avantages et leurs défis spécifiques.

Enjeux techniques : intégration, interopérabilité et complexité

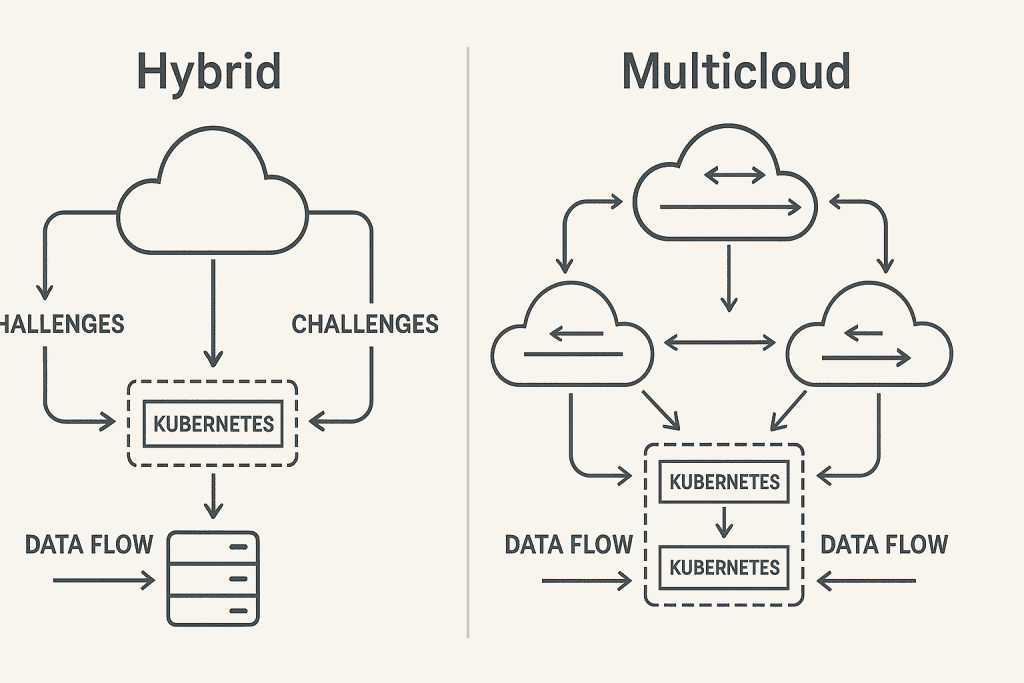

D’un point de vue technique, ces stratégies imposent toutes deux une complexité supplémentaire, mais de nature différente. Le cloud hybride nécessite de faire cohabiter et communiquer un système interne avec un environnement cloud – ce qui implique des intégrations parfois complexes (réseaux dédiés, synchronisation de données, compatibilité des applications). On bénéficie d’une latence réduite lorsque les données restent sur site et d’une transition en douceur pour les systèmes hérités, mais il faut maintenir deux environnements distincts. Le multicloud, lui, multiplie les plateformes de cloud public – souvent plus similaires entre elles qu’un cloud privé ne l’est d’un cloud public, ce qui peut simplifier certaines gestions. En effet, il est généralement plus aisé d’administrer plusieurs services cloud tous publics (via des outils unifiés en ligne) que de devoir gérer à la fois un data center privé et un cloud public aux technologies très différentes.

Toutefois, le multicloud soulève d’autres défis : chaque fournisseur a ses spécificités (APIs, formats, outils de supervision), et assurer l’interopérabilité entre plusieurs clouds publics demande une architecture soigneusement conçue. Certaines entreprises adoptent des solutions comme les plateformes de gestion multi-cloud ou la conteneurisation (ex. Kubernetes) pour unifier le pilotage. Ces outils permettent de voir l’ensemble des clouds comme un seul – au prix de ne pouvoir exploiter que les fonctions communes à tous, sans tirer parti des services spécialisés propres à chaque fournisseur. En somme, le défi technique principal est de maîtriser la complexité opérationnelle : qu’il s’agisse de connecter un cloud privé à un public (hybride) ou d’orchestrer plusieurs clouds publics simultanément (multi), il faut disposer des compétences et outils adaptés pour éviter silos, incohérences et failles potentielles.

Enjeux économiques : coûts, ROI et optimisation

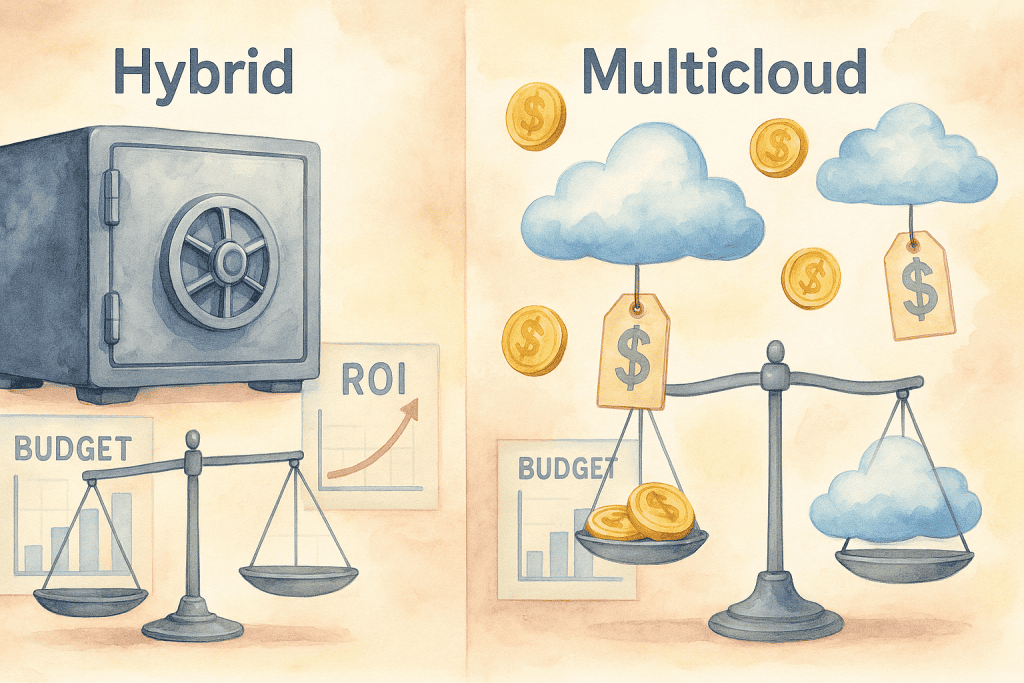

Le choix entre multicloud ou hybrid cloud a d’importantes implications économiques. Adopter un cloud hybride permet souvent de valoriser les investissements existants – par exemple, une entreprise qui dispose déjà de centres de données coûteux peut continuer à les exploiter tout en déléguant certaines charges de travail au cloud public. Cette approche évite de « gaspiller » les infrastructures on-premise en les complétant par du cloud à la demande, mais elle peut s’avérer onéreuse : maintenir son propre data center engendre des coûts fixes élevés (matériel, électricité, maintenance) qui viennent s’ajouter aux dépenses cloud. C’est une architecture « lourde sur le budget » car l’infrastructure privée nécessite des dépenses d’investissement et d’exploitation continues. À l’inverse, le multicloud repose entièrement sur des services publics : il peut s’avérer financièrement judicieux en tirant parti de la tarification flexible du cloud (paiement à l’usage) et en permettant de choisir, pour chaque usage, l’offre la plus compétitive. Par exemple, on pourra déployer un workload sur le fournisseur le moins cher ou profiter de la concurrence entre clouds pour négocier les tarifs. Le multicloud donne également une certaine maîtrise des coûts en évitant la dépendance à un fournisseur unique (et à ses éventuelles hausses tarifaires).

Néanmoins, ces gains potentiels ne sont pas automatiques : dans la pratique, gérer plusieurs factures cloud et optimiser les dépenses sur plusieurs plateformes est un vrai défi. Près de la moitié des entreprises peinent à garder le contrôle de leurs coûts cloud et un tiers dépassent leurs budgets prévus, malgré l’utilisation de divers outils de suivi financier. Les stratégies multicloud complexifient la FinOps (gestion financière du cloud), car elles multiplient les modèles de facturation et rendent plus difficile la visibilité globale. Il faut investir dans des outils de pilotage des coûts multi-cloud et former les équipes à comparer les ROI de chaque workload selon le fournisseur. Enfin, rappelons que migrer une application d’un cloud à un autre n’est pas anodin : sans architecture cloud-agnostique, on risque d’engendrer des dépenses supplémentaires plutôt que des économies. En somme, du point de vue économique, le multicloud peut offrir flexibilité et optimisation des coûts, à condition d’une gouvernance stricte, tandis que le cloud hybride permet de gradualiser les investissements (en évitant de tout basculer sur le cloud d’un coup) mais peut maintenir des coûts d’infrastructure élevés.

Gouvernance, sécurité et conformité : quelles implications ?

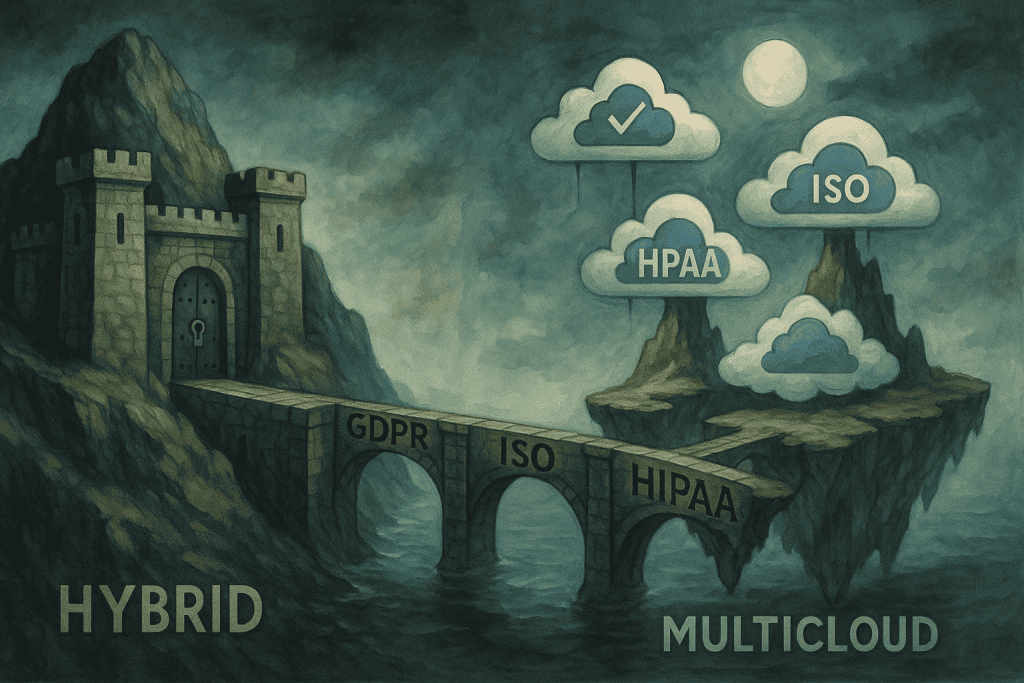

Les considérations de sécurité et de conformité réglementaire pèsent lourd dans la décision entre multicloud et hybride. De nombreuses organisations choisissent le cloud hybride afin de garder un meilleur contrôle sur leurs données sensibles. Par exemple, dans les secteurs hautement réglementés (gouvernement, santé, finance…), il est souvent impératif que certaines données restent stockées localement ou dans un environnement strictement maîtrisé. Un cloud hybride répond précisément à ce besoin : l’entreprise peut conserver en interne (ou sur un cloud privé dédié) les applications et informations critiques, tout en exploitant un cloud public pour des charges de travail moins sensibles ou pour bénéficier de la scalabilité. On retrouve ce schéma chez Dropbox, qui utilise une infrastructure privée pour les données confidentielles de ses utilisateurs, tandis que les données moins sensibles sont hébergées sur un cloud public – combinant ainsi sécurité renforcée et efficacité du cloud pour le volume. Le multicloud, de son côté, peut être motivé par des exigences de conformité géographique : en répartissant les données sur plusieurs fournisseurs, une entreprise peut choisir, pour chaque type de données, le cloud ayant une région dans le pays approprié. Cela permet de se conformer aux lois de souveraineté des données en sélectionnant un fournisseur disposant d’un centre local pour telle donnée, un autre fournisseur pour une autre zone, etc. Le multicloud offre donc une flexibilité géographique précieuse pour répondre aux différents régimes de protection des données à travers le monde.

Sur le plan de la sécurité pure, les deux modèles présentent des avantages et des défis : garder des données sur site peut donner un sentiment de contrôle supérieur (on maîtrise ses serveurs, ses pare-feu), mais ne garantit pas automatiquement une protection meilleure que le cloud public. En effet, les grands fournisseurs investissent massivement en cybersécurité (chiffrement, surveillance 24/7, mises à jour continues), si bien qu’un cloud public bien configuré peut être tout aussi sûr – sinon plus – qu’un data center classique. En multicloud, le défi sera de maintenir un niveau de sécurité homogène sur plusieurs plateformes : il faut appliquer des politiques cohérentes, gérer différents outils de chiffrement, d’authentification, etc., sans qu’aucune faille ne se glisse dans les interconnexions. Dans une stratégie hybride, on veillera à unifier la gouvernance entre l’interne et le cloud : par exemple, intégrer les contrôles d’accès et la gestion des identités pour que les mêmes règles s’appliquent des deux côtés. Un enjeu connexe est la gestion de la conformité : s’assurer que toutes les parties – qu’elles soient sur site ou chez tel cloud provider – respectent les normes (RGPD, ISO, industrie…) pertinentes. Cela nécessite une bonne visibilité et souvent des outils de pilotage de conformité capables d’agréger les informations des divers environnements. En résumé, cloud hybride rime avec contrôle local accru pour les données sensibles et conformité locale, tandis que multicloud offre la souplesse de choisir l’emplacement des données et services en fonction des exigences, au prix d’un effort de gouvernance de sécurité multiplié.

Éviter le vendor lock-in : flexibilité stratégique face aux fournisseurs

Une motivation clé poussant plus de 90 % des grandes entreprises à adopter des approches hybrides ou multi-cloud d’ici 2027

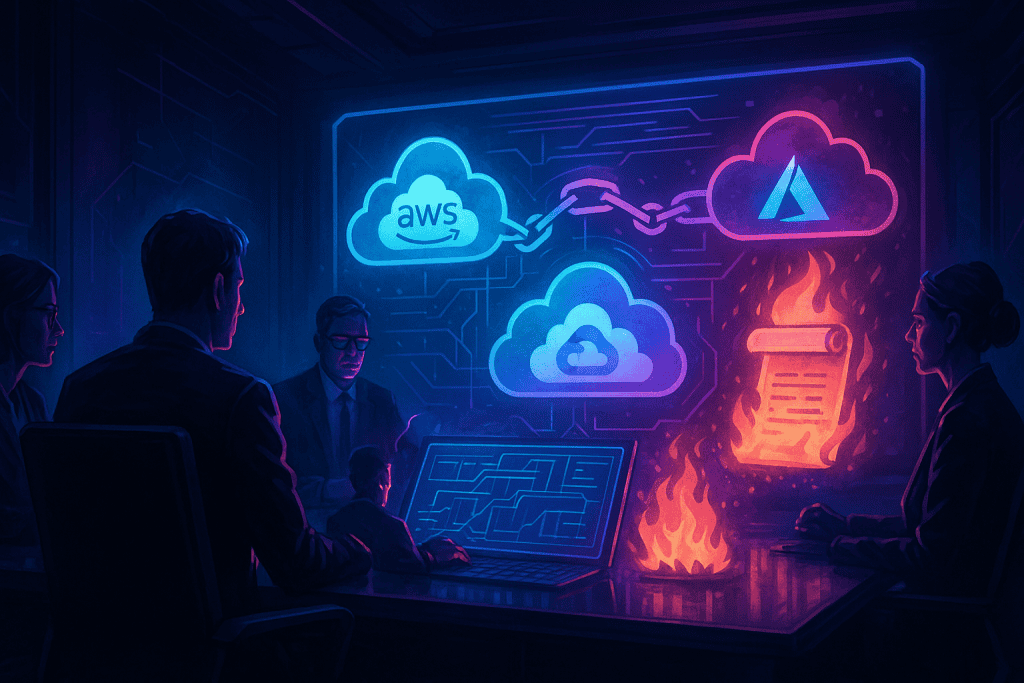

Un moteur fréquent de la stratégie multicloud est la volonté d’éviter la dépendance à un fournisseur unique – ce qu’on appelle le vendor lock-in. Reposer toute son infrastructure sur un seul acteur comporte en effet des risques : si ce fournisseur augmente ses prix, subit une panne majeure, ou impose des changements techniques, l’entreprise cliente se retrouve piégée avec peu d’alternatives. En adoptant un environnement multicloud, on se donne les moyens de basculer d’un cloud à l’autre selon les besoins, ou d’utiliser simultanément plusieurs clouds pour ne pas être à la merci d’un seul incident. Gartner estime d’ailleurs que minimiser le lock-in est une motivation clé poussant plus de 90 % des grandes entreprises à adopter des approches hybrides ou multi-cloud d’ici 2027. Concrètement, une architecture multi-cloud bien conçue améliore la résilience : même si un fournisseur subit une interruption, les workloads critiques peuvent continuer à tourner sur un autre cloud, assurant la continuité d’activité.

C’est un argument qu’ont mis en avant certaines autorités réglementaires dans des secteurs critiques. Par exemple, la fintech britannique Form3 a été interrogée par ses régulateurs sur « Que se passerait-il si AWS devenait indisponible du jour au lendemain ? ». Pour se conformer aux attentes de robustesse, Form3 a choisi de déployer sa plateforme simultanément sur trois clouds publics (AWS, Azure et GCP) plutôt que de dépendre d’un seul. Cette diversification élimine le point de défaillance unique et rassure à la fois l’entreprise et ses contrôleurs.

En plus de la continuité, le multicloud confère une flexibilité stratégique : chaque fournisseur ayant ses points forts (par ex. l’IA de Google, le réseau d’Azure, l’écosystème d’AWS), l’entreprise peut sélectionner pour chaque projet le service « best-of-breed » qui lui convient. Cela évite de sacrifier des fonctionnalités faute de disponibilité chez un seul opérateur. Attention toutefois à ne pas surestimer la facilité de switcher de l’un à l’autre : si l’on utilise intensément des services propriétaires d’un cloud (bases de données managées, fonctions serverless spécifiques…), on peut recréer du lock-in à l’intérieur d’une stratégie multicloud, en étant dépendant de chaque service sur son cloud d’origine. Les approches pour mitiger ce phénomène incluent l’utilisation de solutions open-source ou standards (pour faciliter la portabilité) et une architecture modulaire isolant les composants par cloud. Du côté du cloud hybride, la question du lock-in se pose différemment : on garde une partie on-premise, ce qui offre une autonomie vis-à-vis des clouds publics, mais si l’autre partie repose sur un seul fournisseur cloud, on reste en partie lié à lui. Certaines entreprises en hybride font appel à des solutions multi-cloud hybrides (par ex. un deuxième cloud public en secours de leur principal) pour réduire cette dépendance.

« Je ne pense pas qu’il existera des organisations entièrement mono-cloud, cela n’aurait tout simplement pas de sens »

ciodive

En somme, pour les décideurs IT, le critère du lock-in est central : une stratégie multicloud est souvent privilégiée pour maximiser la liberté de choix et le pouvoir de négociation face aux vendeurs (aucun n’ayant le monopole de votre infrastructure), là où une stratégie cloud unique peut exposer à des risques stratégiques. D’ailleurs, les experts prévoient qu’à l’avenir, pratiquement aucune grande entreprise ne sera 100 % liée à un seul cloud : « Je ne pense pas qu’il existera des organisations entièrement mono-cloud, cela n’aurait tout simplement pas de sens » anticipait un spécialiste dès 2019 – une prédiction qui se confirme chaque année un peu plus.

Tendances du marché et exemples d’application

87 % des entreprises interrogées déclarent avoir une stratégie multicloud et 72 % utilisent une forme de cloud hybride en 2023

Multicloud ou hybrid cloud ne sont plus des approches de niche, mais bien la nouvelle norme dans l’IT d’entreprise moderne. Les études récentes confirment que la plupart des organisations avancées combinent ces stratégies pour tirer parti de chaque modèle. 87 % des entreprises interrogées déclarent avoir une stratégie multicloud et 72 % utilisent une forme de cloud hybride en 2023. Du côté des grandes entreprises, Gartner rapporte même que plus de 92 % des entreprises du Fortune 500 opèrent déjà dans un environnement multicloud en 2024. Autrement dit, quasiment tout le monde « fait du multi », volontairement ou par la force des choses.

Dans la pratique, beaucoup d’organisations démarrent par le cloud hybride (par nécessité de connecter leurs systèmes hérités au cloud) puis évoluent graduellement vers du multicloud à mesure qu’elles modernisent leur IT. Une formulation souvent entendue est que le hybride est une étape transitoire : on commence hybride, et une fois les vieilles applications adaptées ou remplacées, on se retrouve avec une architecture multi-cloud pleinement exploitée. C’est le chemin qu’a suivi par exemple Airbus : ce géant industriel a d’abord migré certaines applications sur un cloud public en lien avec ses centres de calcul internes, puis a fini par répartir ses charges entre AWS, Azure et Google Cloud pour profiter des capacités analytiques et collaboratives de chacun. Côté applications web grand public, on observe aussi des approches multi/hybrides : Netflix repose majoritairement sur AWS pour son infrastructure globale, mais la société déploie parallèlement son propre réseau de diffusion (Open Connect) via des serveurs dédiés, formant une architecture hybride qui lui assure performance et indépendance pour livrer ses contenus. Toyota illustre quant à elle une utilisation sectorielle : le constructeur utilise un cloud privé pour ses données manufacturières sensibles (usines, chaîne logistique) tout en s’appuyant sur le cloud public pour ses applications client (marketing, services connectés), combinant robustesse industrielle et agilité commerciale. Ces cas concrets montrent qu’il n’y a pas de modèle unique : chaque entreprise compose son puzzle cloud en fonction de ses contraintes. Ce qui est certain, c’est que la tendance va vers toujours plus de distribution des charges et de mixité des environnements.

Le marché du cloud dépasse les 900 milliards de dollars et continue de croître à deux chiffres, tiré notamment par les architectures multi-cloud qui deviennent un impératif stratégique pour innover tout en maîtrisant les risques. Les grands fournisseurs eux-mêmes ont pris acte de cette réalité : ils proposent désormais des solutions pour gérer les environnements hybrides et multi (ex. Azure Arc, AWS Outposts, Google Anthos), signe que le futur du cloud sera sans doute ouvert et interconnecté. En 2025, adopter le multicloud ou le cloud hybride n’est plus un pari audacieux, c’est souvent une nécessité pour rester flexible, conforme aux régulations internationales, et résilient face aux aléas. L’important pour les DSI est de garder une longueur d’avance : anticiper l’intégration des prochaines technologies (IA, edge computing, etc.) dans leur stratégie cloud, et se doter des bonnes pratiques (gouvernance unifiée, monitoring centralisé, automatisation) pour dompter la complexité inhérente à ces architectures.

Conclusion : choisir la bonne stratégie pour vos objectifs

En définitive, multicloud ou hybrid cloud ne s’opposent pas radicalement – ils peuvent même se compléter –, mais ils correspondent à des priorités différentes. Le choix doit avant tout être guidé par les objectifs stratégiques de votre entreprise : si votre défi principal est de moderniser progressivement une infrastructure existante tout en respectant des contraintes réglementaires locales, le cloud hybride sera un allié de poids. Il vous permettra une migration en douceur et un contrôle granulaire sur les données sensibles. En revanche, si votre enjeu est de maximiser l’agilité, d’accéder aux meilleures technologies du marché et de ne dépendre d’aucun fournisseur, la stratégie multicloud offrira la flexibilité nécessaire – à condition d’être prêt à en assumer la complexité de gestion. Il n’existe pas de solution miracle universelle : d’ailleurs, même les experts du secteur délivrent des messages contrastés, certains prônant de n’utiliser qu’un seul cloud pour plus de simplicité, d’autres affirmant que « tout le monde passe au multicloud ». La réalité se situe souvent entre les deux.

Pour les décideurs IT, la clé est de bien évaluer les compromis : le multicloud apporte des avantages indéniables (résilience, choix technologiques, négociation accrue), mais nécessite une maturité opérationnelle pour en tirer parti sans exploser les coûts ni les risques. Le cloud hybride offre un terrain rassurant et optimisé pour certaines workloads, mais peut limiter l’accès aux innovations de pointe disponibles uniquement sur le cloud public. Dans tous les cas, une planification rigoureuse est indispensable. Il s’agit d’identifier quelles applications vont où, comment assurer la cohérence entre les environnements, et quelles compétences développer en interne (ou via des partenaires). En 2025, l’important n’est plus de se demander s’il faut migrer sur le cloud, mais comment orchestrer au mieux ses clouds. Multicloud ou hybride, le succès de votre stratégie dépendra de sa cohérence avec vos besoins métier, de la gouvernance que vous mettrez en place et de votre capacité à adapter l’organisation IT à ce nouvel écosystème. Les entreprises l’ont compris : l’ère du cloud unique touche à sa fin, et l’avenir appartient aux approches polyvalentes. Face aux enjeux de coûts, de sécurité et d’innovation, les dirigeants misent sur ces stratégies distribuées pour garder une longueur d’avance. En synthèse, le « bon choix » sera celui qui maximisera la valeur du cloud pour votre entreprise tout en minimisant les risques – un équilibre sur mesure qu’il convient de définir avec une vision claire. Pour aller plus loin et affiner votre décision, n’hésitez pas à analyser en profondeur vos cas d’usage, à solliciter des retours d’expérience d’autres organisations, et à vous faire accompagner dans cette transformation. Avec la bonne approche, le cloud (ou plutôt les clouds) deviendra un véritable levier stratégique pour votre croissance. Et n’oubliez pas : la réussite réside dans l’alignement de la technologie sur vos objectifs métier.